一、太庙享殿金砖年代、选材及烧制工艺

根据金砖表面的残缺和断面、款识(zhì)可以推断享殿使用金砖为康熙之前的沥浆金砖,制作工艺是明朝的制作工艺,细如玉,硬如石,敲击有金属之声。确切体现对金砖的描述“敲之有声、断之无孔”。金砖的边款为细料方砖,从资料上看永乐至顺治期间金砖边款都为细料方砖(如万历贰拾伍年分造二尺细料方砖),从康熙至宣统期间金砖边款都为金砖(如乾隆二年成造细料二尺二寸金砖)。

左图:文化宫藏品库房保存金砖年款

中图:文化宫藏品库房保存金砖官款

右图:文化宫藏品库房保存金砖窑款

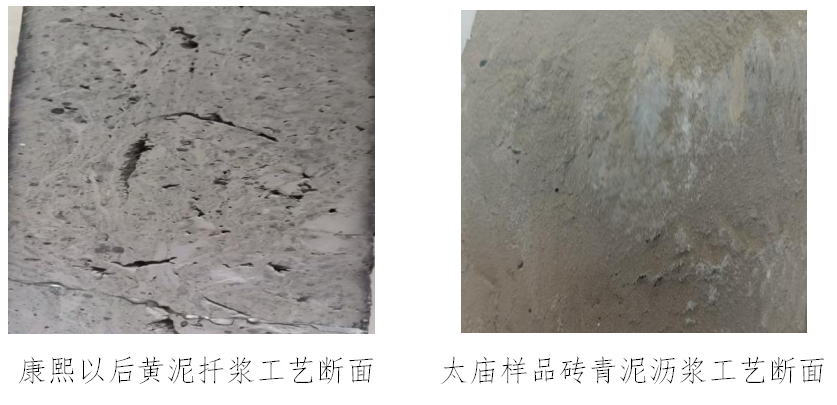

从原材料上看永乐到顺治期间都是采用的青泥沥浆制作,康熙到宣统期间部分金砖还是选用青泥制作,但是工艺上改用扦泥的制作方法,乾隆后期采用黄泥为原材料,而且使用的是扦泥的制作方法。制作金砖最好的原料为青泥。

从制作工艺上看,永乐到顺治的金砖采用都是沥浆制作工艺(经过多次过滤成泥浆水,把泥浆水中的杂质和颗粒过滤出来,然后将泥浆放在脱水模具里面,慢慢地去水沥干),康熙到乾隆期间部分金砖还有沥浆工艺,大部分金砖采用的都是扦浆工艺(把原生土经过脚踩、堆垛,反复多次练泥。把粘土的泥性完全恢复出来,然后直接做坯)。

二、太庙享殿金砖规制尺寸

太庙享殿铺设的金砖为64厘米x64厘米,按使用的金砖规格上看,太庙享殿金砖规格为二尺金砖,只是根据铺装要求把金砖裁割成64厘米x64厘米,按资料上看二尺金砖毛坯规格为66—67厘米见方,厚度为8厘米,明朝二尺二寸金砖毛坯规格为69—72厘米见方,厚度为10—11厘米。

根据金砖尺寸可以推断太庙享殿金砖为明朝时期的细料方砖,采用青泥沥浆工艺制作。

三、太庙享殿金砖保存现状

太庙享殿现有金砖4100.5块,因为年限久远,享殿铺设金砖不是采用泼墨钻生工艺,而是直接铺砖,缝隙之间也没有用油灰勾缝,导致砖与砖之间有掉楞缺角,年限的久远,砖面也有脱皮的现象。

在北京市考古研究院的支持下,对享殿风化区金砖(包含有釉面和无釉面),开展实验室检测,对其化学成分、物理性质开展系列测试。

以保存较完好的金砖建立太庙享殿金砖的色度和光泽度标准。根据 GB/T 1766-2008 有关清漆的色差分级中,属于视觉差异轻微的等级,表明风化(表面缺失)处金砖对光的反射能力相对完好金砖下降。风化(表面尚存)处金砖与保存完好的金砖相比,其色差值△E=10.58,属于视觉差异强烈的等级,影响整体地面的协调性,从色度数值看偏黑、偏绿、偏蓝。其光泽度值为 9.16,表明风化(表面尚存)处金砖对光的反射能力相对更强。

完好处平均硬度为 509 HL,其硬度相当于完好的汉白玉、青白石的硬度;风化剥落处平均硬度为 428 HL,表明表层脱落后,金砖硬度整体下降 15.9%,更容易在遭受外界应力时开裂甚至破碎。建议在室内穿着平底鞋参观游览。

由于年代久远,较为完好处的金砖表面在微观形貌方面也体现出不均一的表面结构,表面材料部分剥落;风化(表面尚存)处整体发黑,均一性较好;风化(表面剥落)处可见金砖内部多孔结构。

完好处金砖吸水率为 0.33 kg(㎡·),具有憎水性。风化剥落处吸水率为0.59 kg(㎡·),憎水性下降,表明其风化后砖的孔隙率增加,更容易遭受环境中盐分、冻融作用侵蚀,需避免游人在雨雪天气直接踩踏带入的水分和污染物。建议尽量使用防滑鞋套。

结论:色度方面,以保存较完好的金砖建立太庙享殿金砖的色度和光泽度标准,风化(表面缺失)处与保存完好的金砖相比,属于视觉差异轻微的等级,对光的反射能力相对完好金砖下降。风化(表面尚存)处金砖与保存完好的金砖相比视觉差异强烈,同时对光的反射能力相对更强,影响整体地面的协调性。完好处平均硬度为 509 HL,风化剥落处平均硬度为 428 HL,表明表层脱落后,金砖硬度整体下降 15.9%。完好处金砖吸水率为 0.33 kg(㎡·),具有憎水性。风化剥落处吸水率为 0.59 kg(㎡·),憎水性下降,表明其风化后砖的孔隙率增加,更容易遭受环境中盐分、冻融作用侵蚀。

自明初永乐帝迁都北京到新中国成立75周年,在600多年的历史长河中,太庙见证了封建王朝的更替、见证了人民当家做主的历史变革。它承载着中国祖先崇拜的文化传统,其建筑代表了明清皇家建筑艺术的最高成就。从总体布局、单体建筑到点滴的装饰上都充分体现了我国古代建筑艺术的美感。金砖,因其工艺复杂、造价昂贵,变土为金的特殊烧造工艺,有极高的科学与美学价值。在文化遗产保护与可持续发展的整体性、系统性工程中,加大公众宣传力度、开展科学有效的保护措施并争取政策的支持。在多方面的努力下,有效地保护金砖地面延长其寿命,使其更好地传承下去。